ある日ふと、人間を描くときに 腰の部分をなんとなく描いてることに気が付きました。

確かに上半身に脚を生やせばなんとかなるかもしれませんが、 座るポーズなどには応用ができませんよね。

初心者向けの技法書には「上半身の描き方」「下半身の描き方」は載っていても、腰とお尻の描き方を深掘りした本は少ないです。

難しい部位は、リアルに忠実に描けるほど魅力がぐっと上がります。

そこで、以下に備忘録として腰とお尻の描き方についてまとめました。そもそも腰と脚の構造とは

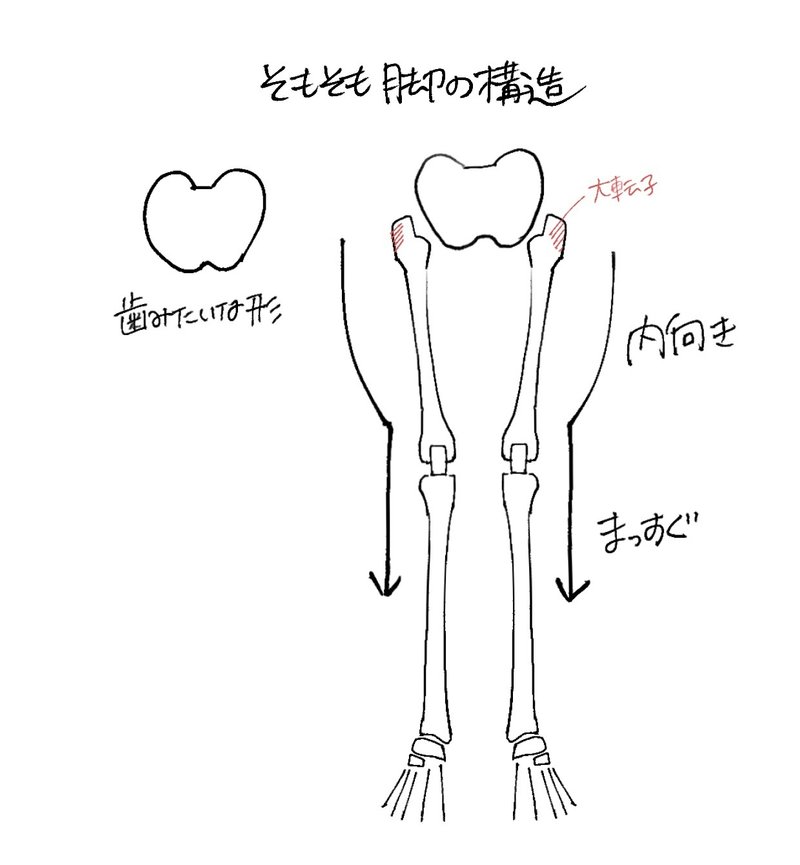

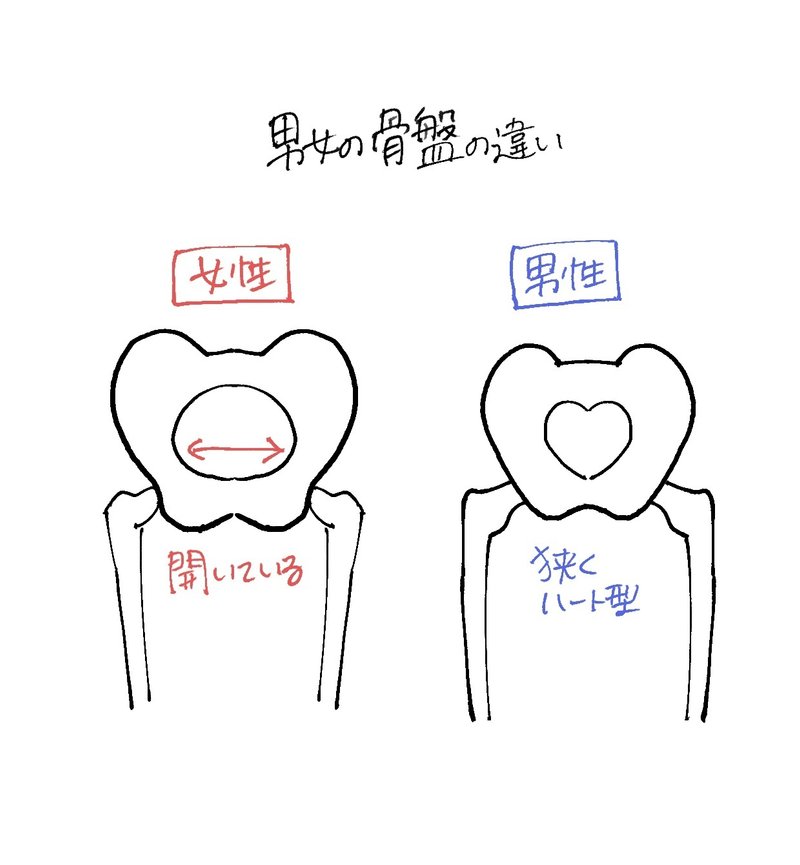

脚の構造を理解するために、まずはデフォルメした「歯」のような形の骨盤に脚の骨が刺さっていると考えます。 脚の骨の出っ張った部分である「大転子」は、腰を描く上で重要な目印です。 男女の骨盤には違いがあり、女性は出産のために骨盤が広がっているため、男女のお尻の描き方にも違いが生まれます。

腰と筋肉の関係

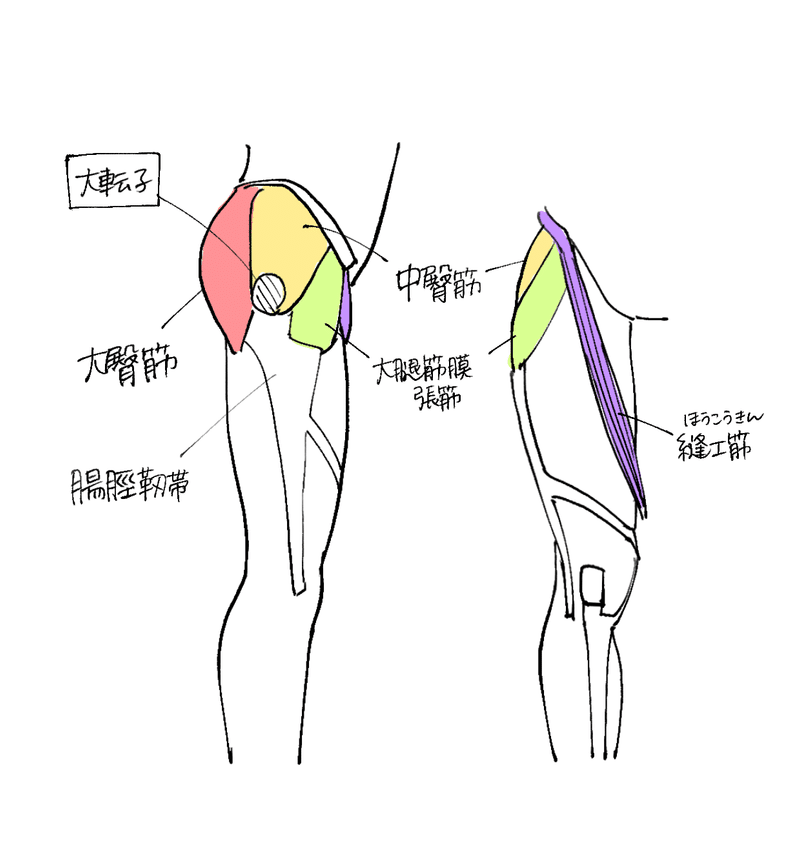

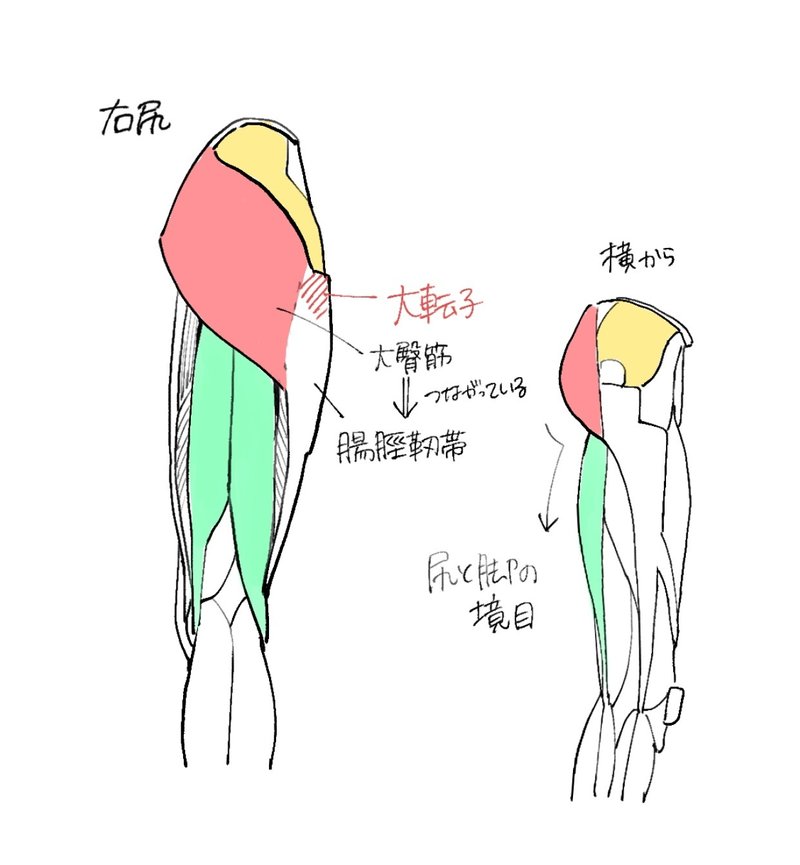

骨盤と脚を繋ぐ筋肉には、大腿筋膜張筋と中臀筋の2つがあります。

①骨盤の先端〜脚を繋ぐ筋肉=大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん) ②骨盤〜大転子(脚の骨)を繋ぐ筋肉=中臀筋(ちゅうでんきん)

この二つの筋肉が、骨盤と腸脛靭帯(ちょうけいじんたい)を繋ぐように存在します。

腸脛靭帯とは太腿の側面に存在する大きな組織で、お尻の筋肉とも繋がっています。

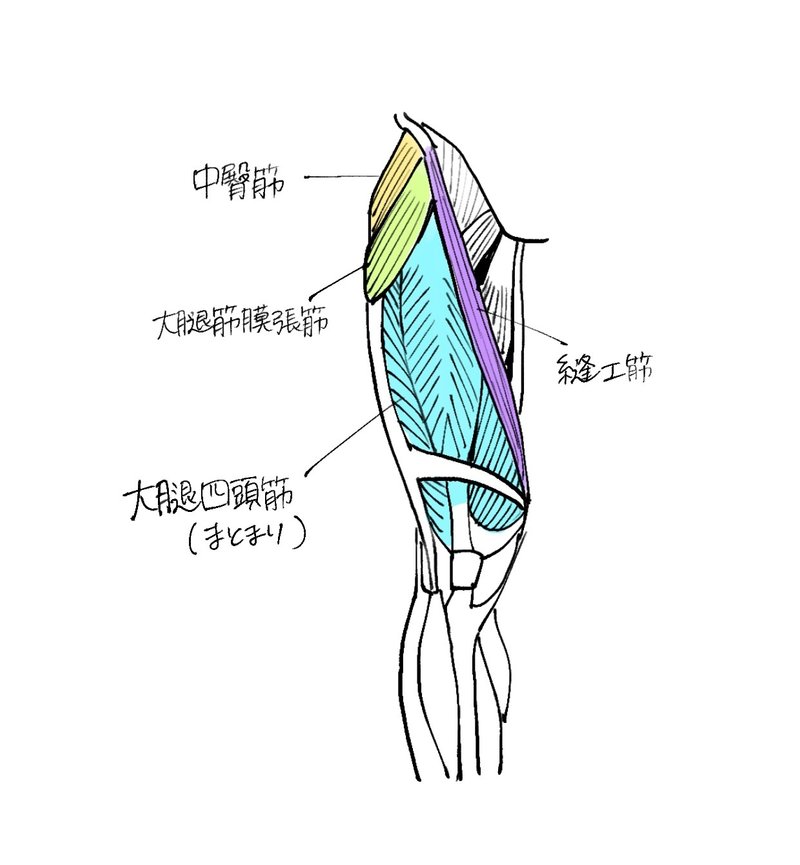

「縫工筋」という筋肉と先の①②の筋肉の間に潜り込むように存在する 3つの筋肉がいわゆる前ももの筋肉(大腿四頭筋)を形成しています。

*筋肉は細かく分かれているので、大腿四頭筋のように何個かまとめたひとかたまり(郡)としての呼び名があります。

それを靭帯が覆いまとめているようなイメージです。

お尻の筋肉

次に、お尻の筋肉を考えます。

お尻の大きな筋肉は「大臀筋」と言います。

大臀筋も先ほどの「腸脛靭帯」にくっついていて、 脚の後ろの筋肉を覆っています。

脚の筋肉の詳しい話は今回はしませんが、 裏ももの筋肉はお尻の筋肉から潜り込むように出て来るイメージです。

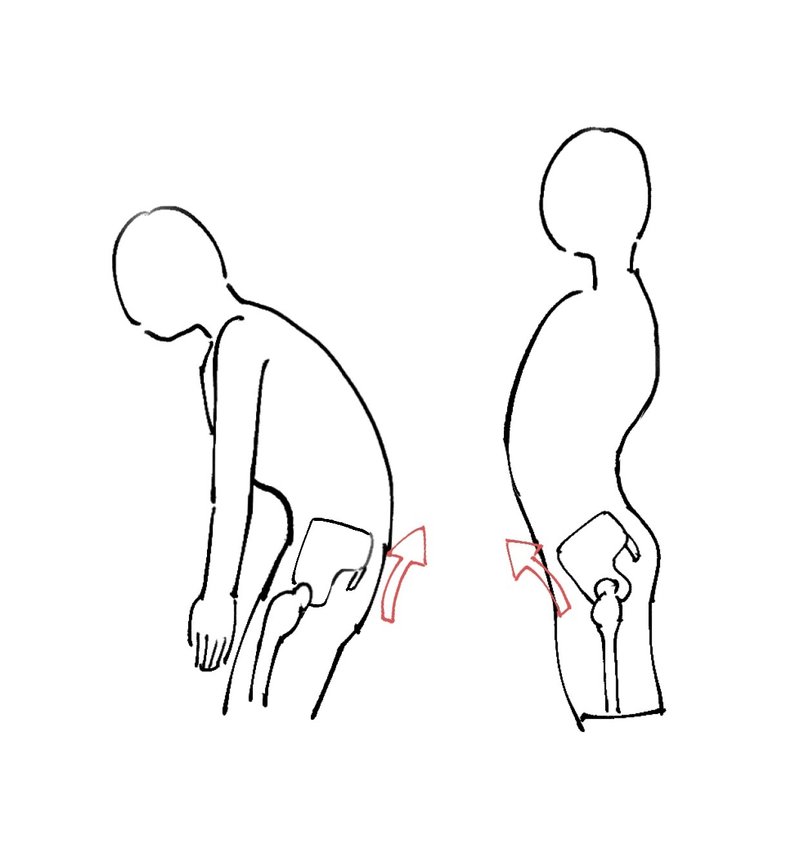

骨盤の傾き

体育座りをしたとき、骨盤はどちらに傾くと思いますか?

正解は、後ろに傾きます。

猫背や体育座りのとき骨盤は後ろに傾きます。 逆に骨盤が前に傾くのは所謂「反り腰」の状態です。

背骨まで一緒に考えるとわかりやすいです。

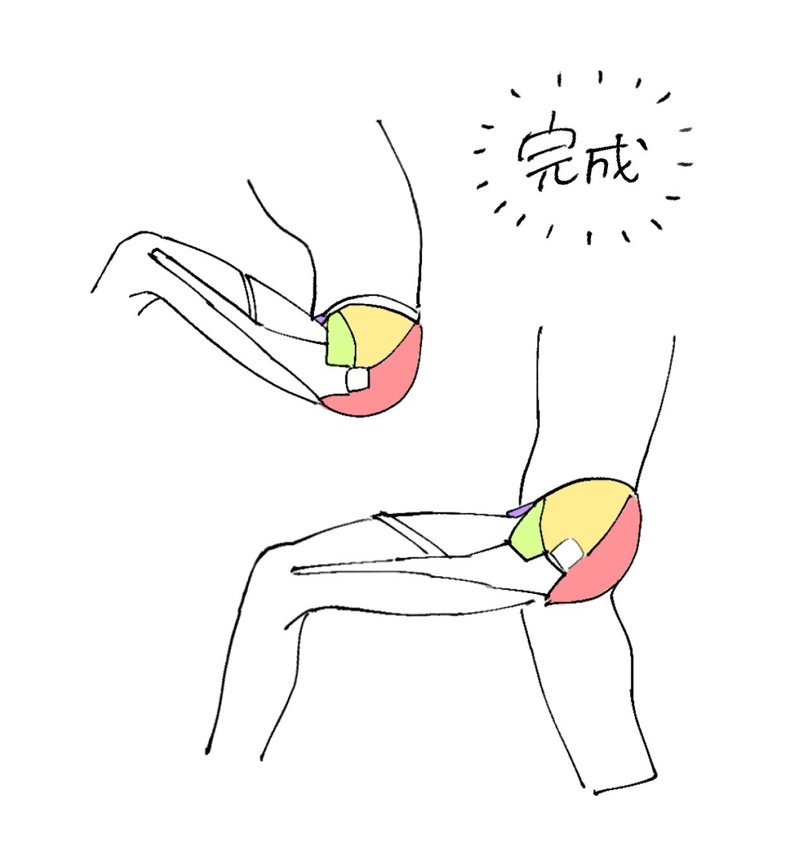

ポーズを考える

これまでの知識を総動員してポーズを考えてみます。

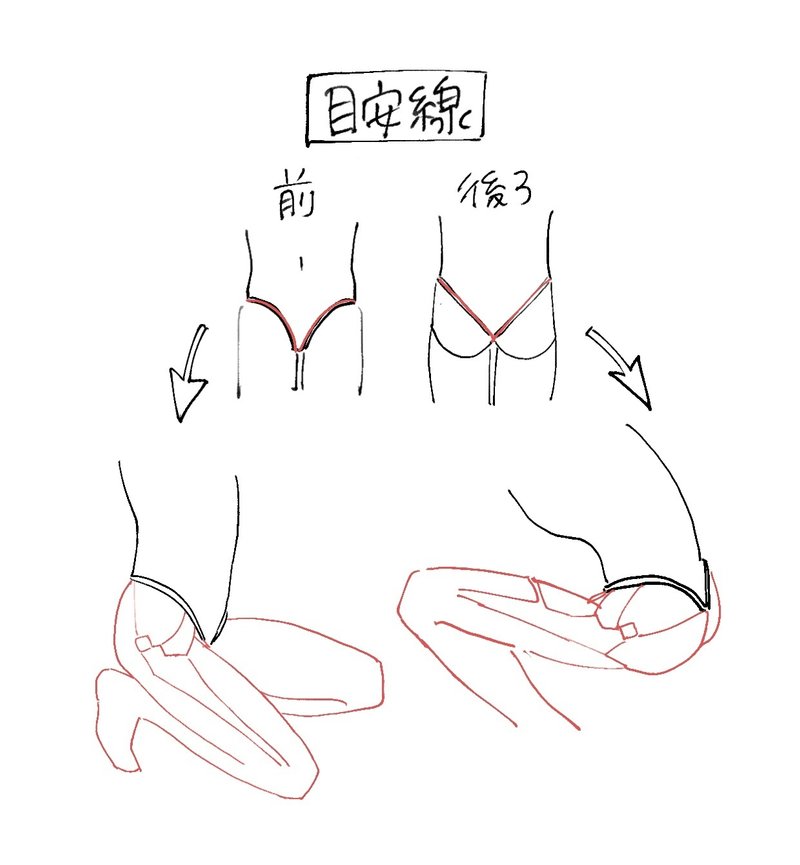

より簡単な腰とお尻の描き方

毎回腰とお尻の筋肉を複雑に考えるのは難しいですよね。 もっと簡単な描き方はないでしょうか?

腰回りの骨盤の線を境目に、足とお尻を描く方法をご紹介します。 (1)腰の目安の線を描く (2)腰の線を目安に、脚の骨をつける (3)お尻を繋げる

このようにすると、単純な形で腰を描くことができます。

ただし、この単純化は骨や筋肉の知識があってこそのものですので、これまでの知識も無駄ではありません。 以上が腰とお尻の描き方でした。 今回も「スカルプターのための美術解剖学」に大変お世話になりました。 筋肉は複雑で、間違っている部分もあるかもしれませんが、 参考程度に楽しんで読んでいただけたなら幸いです。 参考:スカルプターのための美術解剖学: Anatomy For Sculptors日本語版