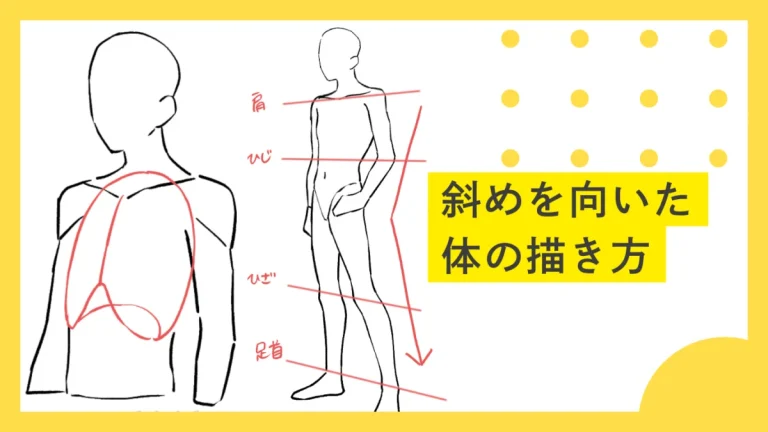

斜めなど角度のついた状態で体を描こうとすると、立体感や奥行きをどう処理するかが一気に難しくなります。

特に肩や胸、腰の位置が微妙にずれるだけで全体が平面的に見えてしまいます。

この記事では斜めから見た体の描き方を、基本のアタリの取り方から、失敗しやすいポイントまで解説します。

この記事を読めば描けるように丁寧に解説していきますので、ぜひ一緒に手を動かしてみてください。

斜めを向いた体を描くための基礎知識

斜め体を描くときに大切なのは、いきなり完成形を描こうとせず、体の土台となる仕組みを理解しておくことです。

初心者の方でも取り入れやすいように、まずは「体をどうシンプルに置き換えて考えるか」という基礎から整理していきましょう。

斜めから見た体の描き方の基本

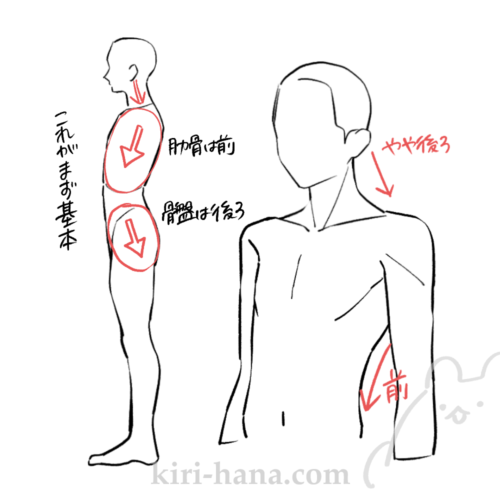

体の角度が変わっても、土台となるのは脊椎(背骨の流れ)を軸とした大きな骨格です。

- 首は脊椎に沿ってやや後ろへ向かう

- 脊椎の前側には肋骨がせり出している

- 脊椎の下部には骨盤がつき、後ろへ張り出している

この「脊椎を中心にした流れ」は、斜めから見ても変わりません。だからこそ、まずは脊椎を体の軸として描き入れることが、斜め体を安定して描くための第一歩になります。

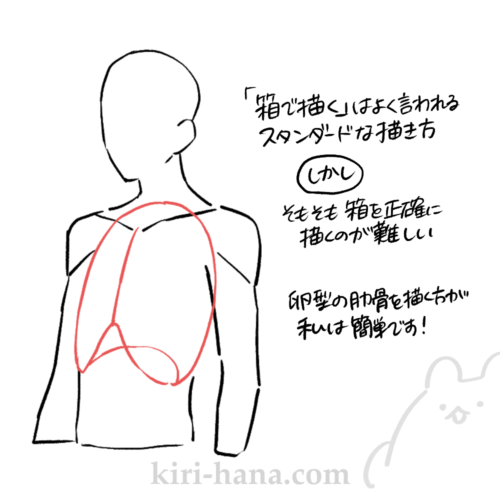

胴体を「箱」でとらえるのは難しい

斜め体を描く方法として「胴体を箱でとらえる」という説明はよく見かけます。確かに理屈としてはわかりやすいのですが、実際にやろうとすると「その箱自体がうまく描けない」という悩みにぶつかる人も多いのではないでしょうか。私自身もそうでした。

そこで私は、もっとシンプルに考えられる方法を取り入れています。

それは「卵形の肋骨を描く」ことです。卵形であれば、四角い箱のように正確なパースを取る必要がなく、初心者でも感覚的に描きやすいのです。まずはこの卵形を描いて、その上に肩や腰を補助的に足していく。そうすることで「斜めの胴体」が自然に組み立てられるようになります。

まずは、上半身の描き方の基本ステップを解説します。

斜めを向いた体・上半身の描き方基本ステップ

ここからは、実際に斜めの体を描いていく手順を紹介します。

難しく感じるかもしれませんが、順を追って描けば必ず形になります。ぜひ一緒に手を動かしてみてください。

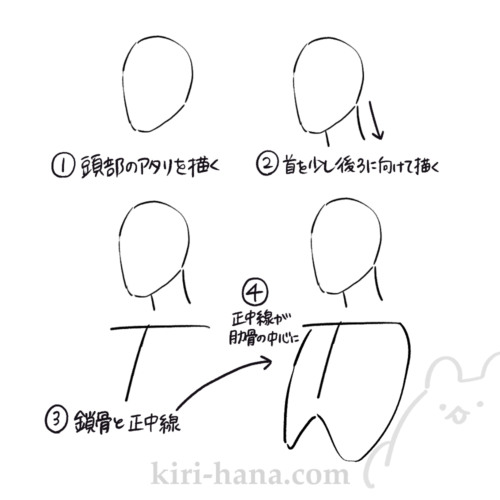

① 頭部のアタリを描く

まずは頭部のアタリから始めましょう。正面より少し角度をつけた円や楕円を描き、顔の向きを決めていきます。ここが全体の方向性の基準になります。

② 首を少し後ろに向けて描く

次に首を描きます。基礎知識で触れたように、首は脊椎に沿ってやや後ろに向かう傾向があります。単なる棒ではなく、円柱のように胴体へ差し込む意識を持つと自然です。

③ 鎖骨を描き、正中線を引く

鎖骨は首から左右に伸びる骨で、上半身のバランスを取る目印になります。ここで正中線(体の中央を通る線)を描き入れましょう。英語のT字を思い浮かべてください。縦の線が体の中心を通る正中線、横の線が鎖骨です。このT字があると、胴体の角度を捉えやすくなります。

④ 卵形で肋骨を描く

描いた正中線を中心に、卵形を重ねて肋骨を表現します。卵の向きで胴体の角度が決まるので、奥行きを意識して傾きをつけてください。ここで立体感が一気に出てきます。

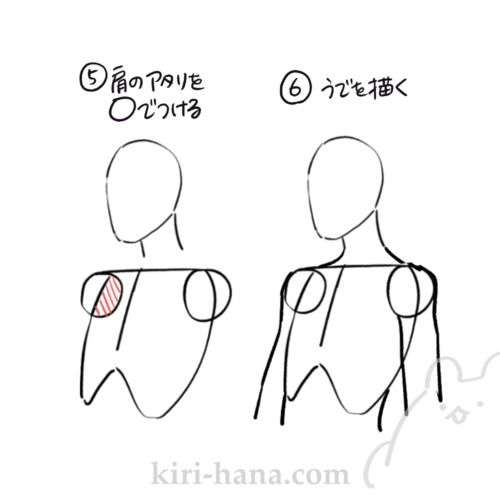

⑤ 肩のアタリを丸で描く

鎖骨の両端に肩の位置を示す丸を描きます。丸の大きさはほぼ同じでかまいませんが、奥の肩はやや控えめに描くと自然な遠近感が出ます。

⑥ 腕をつけて上半身を完成させる

最後に、丸で描いた肩から腕をつけましょう。肘や手首まで一気に描かなくても大丈夫です。腕の方向性を軽く示すだけで「斜めの上半身」が見えてきます。

斜めの顔も意識してみよう

斜めの体を描くとき、顔の向きにも迷いやすいポイントがあります。例えば、耳と目の距離を離しすぎると顔が横に広がって見えてしまいますし、奥側の輪郭線を描くときは「裏側へ回り込んでいく」ような意識を持つことが大切です。

これらは体と同じく「立体の重なり」をどう捉えるかに関わる部分です。顔の斜めの描き方については、こちらの記事で詳しく解説していますので、合わせて参考にしてみてください。

次に、下半身の描き方のポイントを見ていきましょう。

斜めを向いた体・下半身の描き方のポイント

斜めの体を描くときは、体全体の重心やバランスを意識することがポイントです。

ここでは、自然に見える立ち姿にするための下半身の描き方のポイントを整理していきます。

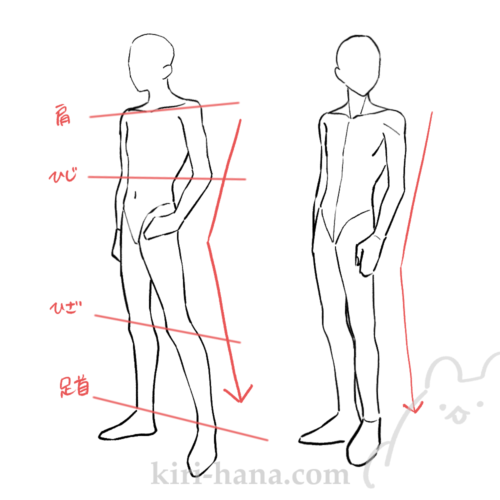

全体のシルエットを「くの字」にする

斜め体を描くときに避けたいのは、体をただまっすぐ縦に立たせてしまうことです。上半身と下半身を別々に考えるのではなく、体全体のシルエットを一つの形として意識することが大切です。ポイントは、直線ではなく、全体を少し「くの字」に曲げること。腰を軽く突き出すだけでも、自然な重心の流れが生まれ、立ち姿が安定して見えるようになります。

各部位の高さをパースに揃える

もうひとつ意識したいのが、肩・ひじ・ひざ・足首といった関節の高さです。これらをパース(奥行きの方向)に沿って揃えることで、体全体に立体感が出ます。逆に、そこからあえて高さをずらすと、動きのあるポーズやリズム感を強調できます。まずはパースに忠実に揃えて練習し、その後で意図的に崩す、と段階を踏むと理解しやすいでしょう。

最後に、よくある失敗と修正方法を解説します。

斜めを向いた体の描き方でよくある失敗

斜めの体を描くとき、多くの人がつまずくポイントのひとつに 頭と首のつながり があります。

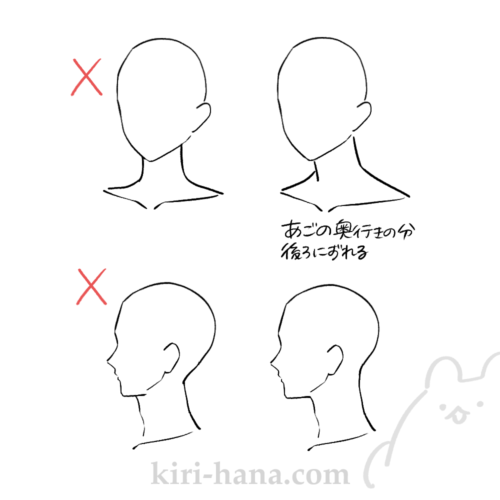

頭と首のつながりが不自然になる

ありがちな失敗は、首を頭部の「中央」に生やしてしまうことです。一見すると安定して見えるのですが、実際には違和感のあるつながりになってしまいます。

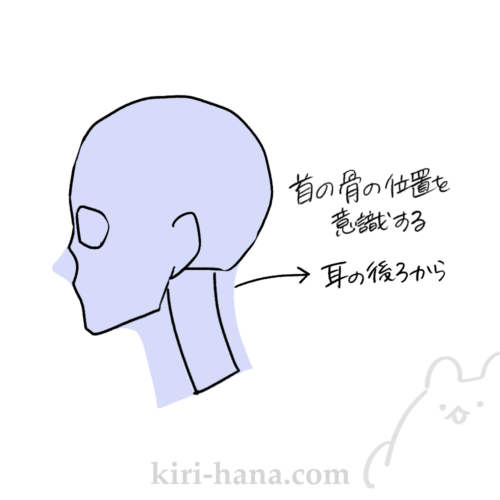

その理由は、首(脊椎)は頭蓋骨の真ん中ではなく、耳の後ろあたりから下に伸びているからです。つまり、首の付け根は頭部の中央ではなく後ろ寄りにあるのが正しい構造です。

自然な首の繋がりの描き方

頭蓋骨の後ろ側に首がつながっていることを意識すると、斜めから見たときに首は自然と「少し後ろにずれる」位置になります。

- 正面斜めから見た場合:あごの真下ではなく、やや後ろに首がのびる。

- 横顔に近い場合:耳の後ろから肩へかけて滑らかにつながる。

添付の図の右側のように描けば、首が耳の後ろから肩にかけて自然につながり、頭と首の一体感が出ます。この感覚をつかむと、斜め体全体の印象がぐっと安定します。

本記事では、斜め体を描くときに押さえておきたい基礎知識として「脊椎を軸に考える」ことを確認し、卵形の肋骨でシンプルに捉える方法を紹介しました。

各パーツや全体のシルエットをシンプルにとらえることがポイントです。この記事が参考になれば幸いです。